| Numéro |

Biologie Aujourd’hui

Volume 217, Numéro 1-2, 2023

|

|

|---|---|---|

| Page(s) | 103 - 111 | |

| DOI | https://doi.org/10.1051/jbio/2023001 | |

| Publié en ligne | 6 juillet 2023 | |

Article

Les traces sociales du traumatisme des attentats du 13 novembre 2015 : cinq ans et sept mois après

The social traces of the trauma of the 13 November 2015 terrorist attacks: Five years and seven months after

1

Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie (CRÉDOC), 75013 Paris, France

2

Inserm, U1077, 14000 Caen, France

3

Université de Caen Normandie, UMR-S1077, 14000 Caen, France

4

CHU de Caen, 14000 Caen, France

5

Inserm-EPHE-UNICAEN U1077, Pôle des Formations et de Recherche en Santé (PFRS), Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine, 14032 Caen, France

6

CNRS, Université Paris I Panthéon Sorbonne, Centre d’Histoire Sociale du XX e siècle, 75004 Paris, France

* Auteur correspondant : hoibian@credoc.fr

Reçu :

12

Décembre

2022

Le suivi de la mémoire des attentats du 13 novembre, et plus généralement des attaques terroristes depuis l’an 2000, auprès de la population générale offre un matériau inédit pour comprendre l’évolution dans le temps et la construction de la mémoire collective. L’étude montre que ces attaques ont davantage marqué la population que d’autres événements tragiques survenus dans l’Hexagone dans une période de temps proche, ou même que d’autres attentats beaucoup plus récents. Avec le temps, la mémorisation précise des faits et les souvenirs des circonstances dans lesquelles les personnes ont appris les faits s’érodent, et se concentrent notamment autour du lieu du Bataclan. Mais, cette imprécision fait place à un investissement symbolique plus fort, qui conduit notamment à une surestimation du nombre de terroristes ou de victimes. Les raisons de la place particulière dévolue aux attaques du 13 novembre dans la mémoire collective tiennent à la fois au nombre inégalé de victimes, à l’attaque de lieux situés dans la capitale, à la réaction des pouvoirs publics qui instaurent l’état d’urgence, au cadrage discursif de la guerre contre le terrorisme amplifié par les médias télévisuels et au sentiment que la menace islamiste peut tuer aveuglément sans viser des catégories précises de population. L’étude met également à jour l’influence des systèmes de valeur (couleur politique, regard sur le modèle républicain) et des caractéristiques sociales des individus sur la mémoire. Elle s’inscrit dans une recherche fondamentalement pluridisciplinaire autour de la « Mémoire et traumatisme » intégrant des travaux en biologie, neurosciences et médecine.

Abstract

The monitoring of how public opinion memorizes the terrorist attacks from 13th November 2015, and moreover the terrorist attacks since the early 2000s, provides new material for understanding the evolution over time and the mechanisms of the construction of collective memory. Data collected to date show that these attacks had a greater impact on the population than other tragic events that have occurred in recent history in France, or even a greater impact than other and much more recent attacks. In the long term, the precise memory of the factual aspects and the memories of the personal circumstances in which people learned about the events begin to vanish. While imprecision is gaining ground, collective memory now crystallizes on very significant and overdetermined markers such as emblematic places or locations such as the “Bataclan”. As a matter of fact, this imprecision of memory goes hand-in-hand with a much stronger symbolic and emotional investment of the event as a whole and leads to an overestimation of the number of terrorists or victims. The special place given to the terrorist attacks of 13th November in the collective memory is due to the unprecedented number of victims, the fact that the attacks took place in the heart of the capital city, the reaction of the public authorities who declared a long lasting state of emergency, the discursive framing of the war on terrorism in all major media, and the feeling that the Islamist threat can kill indiscriminately without targeting specific categories of the population. The study also reveals the influence of value systems (political opinions, views of the republican model) and social characteristics of individuals on the way people memorize such experiences. It is part of a fundamentally multidisciplinary research around “Memory and trauma” that includes neuroscience, biological and clinical investigations.

Mots clés : mémoire collective / mémoire flash / mémoire factuelle / 13-novembre / attentats

Key words: collective memory / flash-bulb memory / factual memory / November 13 / attacks

© Société de Biologie, 2023

Introduction

Le « Programme 13-Novembre » est un programme de recherche transdisciplinaire [financé dans le cadre des Investissements d’Avenir (France 2030) ; référence ANR-10-ECPX-21-01 Matrice_Programme 13-Novembre] qui se déroulera sur 12 ans. Son objectif est d’étudier la construction et l’évolution de la mémoire après les attentats du 13 novembre 2015, et en particulier l’articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective d’un événement traumatique et ainsi mieux comprendre le « continuum entre une épreuve subjectivement vécue et son interprétation collectivement structurée » (Peschanski & Eustache, 2016). C’est dans cette perspective que s’inscrit l’étude du CRÉDOC, fondée sur l’interrogation d’un échantillon représentatif de la population française, à six reprises, dans le cadre de l’enquête « Conditions de vie et aspirations des Français ». Cette démarche s’inspire du travail réalisé par le psychologue américain William Hirst qui a proposé quatre séries de questionnaires sur les dix ans qui ont suivi le 11 septembre 2001.

Dans cette enquête quantitative en population générale, nous analysons la mémoire collective par le prisme de la mémorisation individuelle puisque notre étude interroge des individus à la fois sur le souvenir qu’ils ont, personnellement, d’un événement, en l’occurrence les attentats du 13 novembre 2015, et sur la perception qu’ils en ont (cet événement les a-t-il marqués ? quelle lecture en font-ils ?).

Les attaques du 13 novembre, un marqueur de la mémoire collective

Cinq ans et demi après les faits, et alors que la société française est tout entière focalisée sur l’épidémie de Covid-19, l’étude montre que les stigmates des attaques du 13 novembre dans la mémoire collective sont très vivaces.

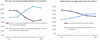

Les attentats du 13 novembre 2015 occupent une place importante dans la mémoire collective (Figure 1) et sont systématiquement cités par près de quatre Français sur dix (45 % exactement) comme l’acte terroriste le plus marquant depuis l’an 2000 dans toutes les catégories sociales. Les tueries de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher et l’assassinat de la jeune policière de Montrouge en janvier 2015 (35 % de citations), et les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis (31 %) complètent le tryptique mémoriel des attaques terroristes qui font date dans la mémoire collective hexagonale, marquant un « avant » et un « après ».

Les attentats de janvier 2015 (35 %) ont été plus particulièrement cités en janvier 2019, probablement à la suite des commémorations de janvier 2018 qui avaient notamment mobilisé le chef de l’État, Emmanuel Macron, et ont été largement reprises dans les médias. Depuis, leur place dans la mémoire collective subit la même érosion légère, effet du temps qui passe. Par rapport à janvier 2017 (46 %), la proportion de personnes citant cet item en mai 2021 baisse de onze points (Figure 1).

La place importante dévolue aux attentats du 11 septembre 2001 (31 %) dans les mémoires interpelle. Alors même qu’ils sont survenus il y a beaucoup plus de temps (vingt ans) et en dehors de l’Hexagone, ces derniers semblent avoir marqué une part relativement stable de la population, indiquant qu’ils figurent désormais comme un événement de référence de la mémoire collective française. La portée géopolitique – ouvrant une période de « guerre contre le terrorisme » déclarée par le président américain George W. Bush – et identitaire de l’imaginaire collectif occidental en font d’autant plus un événement « historique » qu’il figure aujourd’hui dans les programmes scolaires et les manuels d’histoire. Toutefois, en 2021, une grande partie de l’échantillon, âgée de plus de 30 ans en 2021 (et donc de plus de 8 ans en 2001) a vraiment « vécu » cet événement en direct. L’analyse des réponses qui seront données en 2026 permettra en partie de savoir si cette forte mémorisation finira par diminuer sous l’effet du renouvellement des générations.

L’attentat de Nice, le 14 juillet 2016, était mentionné spontanément par 46 % des Français en 2017, six mois après les faits. Les répondants citaient à l’époque avec précision à la fois le lieu et la date. Près de cinq ans plus tard, seuls 4 % des répondants évoquent aussi précisément les attaques au camion bélier sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Quinze pour cent citent ensuite des attentats à Nice, sans donner davantage de détails, et sans qu’on puisse donc savoir avec précision si les répondants pensent à l’attaque de 2016, ou à l’attentat à la basilique de Notre-Dame de Nice le 29 octobre 2020. Toutefois, les précédentes analyses ont montré un effet du nombre de victimes sur la mémorisation. L’attaque revendiquée par Daesh lors de la fête nationale 2016 ayant causé la mort de 86 personnes et fait 458 blessés, il est plausible qu’une grande majorité des citations assez vagues de 2021 fassent référence à cette tragédie plutôt qu’à celle de 2020. Au total, 19 % de la population évoquent des attaques terroristes à Nice. Malgré tout, même en incluant des évocations moins précises, le taux de personnes citant l’attentat lors de la fête nationale a donc baissé de manière importante, et cette diminution s’est opérée dès 2019. Concernant les données de 2021, notons que la commémoration de l’attentat de 2016 a eu lieu en juillet 2021, à savoir après le terrain d’enquête. L’impact de la séquence médiatique accompagnant cet événement n’est donc pas mesuré par cette étude.

La décapitation de l’enseignant Samuel Paty par un islamiste radicalisé, le 16 octobre 2020, événement récent par rapport au terrain d’enquête (mai 2021), et ayant donné lieu à des hommages nationaux, est beaucoup moins cité (8 %). Toutefois, cet événement dramatique semble avoir marqué les esprits plus que d’autres attaques récentes telles que l’assassinat du policier à Avignon ou celui du couple de fonctionnaires de police à Rambouillet juste dans l’intervalle d’un mois – entre avril et mai 2021 – au moment où le terrain de la présente étude s’est déroulé. Cela tient probablement au fort caractère symbolique que représente à la fois l’acte de « décapitation » et sa cible : un enseignant de l’éducation nationale, incarnation des valeurs républicaines de laïcité et d’égalité.

|

Figure 1 Les attentats du 13 novembre restent les attaques les plus marquantes, cinq ans et 6 mois après les faits. Réponses à la question suivante : Pouvez-vous citer les actes terroristes commis dans le monde ou en France qui vous ont le plus marqué depuis l’an 2000 ? Question ouverte recodée a posteriori (trois réponses possibles). Total des réponses données (en %). Sont présentées ici uniquement les réponses > 3 %. Source : Enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », mai 2021. |

Une érosion de la mémoire compensée par l’importance symbolique accordée à l’événement

Avec l’éloignement temporel de la séquence morbide de l’année 2015, le nombre d’attentats cités spontanément comme marquants depuis l’an 2000 par les Français a diminué fortement. En 2017, 60 % des répondants citaient au moins trois actes terroristes. En mai 2021, cette proportion est tombée à 34 %.

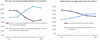

D’autres indicateurs montrent un effacement mémoriel progressif. Près d’un tiers de la population n’est plus capable de citer un lieu des attaques du 13 novembre (32 % contre 15 % en juin 2018 et 3 % en juin 2016, Figure 2). En termes de lieux, la mémoire se concentre sur le Bataclan qui domine les mémoires, ou autour de la dénomination plus floue de « Paris ».

L’effet du temps sur la mémoire factuelle des attaques du 13 novembre (questions : lieu, nombre de victimes, nombre de terroristes) est également sensible (61 % donnent une réponse aux trois questions posées contre 83 % en 2016, soit −22 points). Toutefois, il semble être compensé par la prégnance symbolique de l’événement, qui conduit une partie grandissante de la population à préférer donner une réponse erronée concernant le nombre de victimes ou le nombre de terroristes, plutôt que d’éluder la question. Ce phénomène explique une légère hausse de la mémoire « événementielle » entre 2018 et 2021 (de +5 points). Le sens des erreurs semble confirmer cette hypothèse : les répondants ont plus souvent tendance à surestimer le nombre de victimes (15 %, +5 points/2018), ou de terroristes (14 % ; +9 points/2018) que par le passé.

La mémoire individuelle et intime des circonstances où la personne a pris connaissance des événements – mémoire flash (Brown & Kulik, 1977) – chute encore plus fortement (de 97 % en 2016 à 66 % en 2021, −31 points) même si elle reste largement majoritaire chez les Français. Mais là aussi, l’oubli de certaines circonstances semble s’accompagner d’une plus grande proximité émotionnelle aux événements. En effet, 96 % déclarent se souvenir du lieu où ils ont appris la nouvelle. La mémoire du canal d’information sur les attentats reste aussi remarquablement stable (92 % exactement, −2 points par rapport à 2018). C’est finalement uniquement la mémoire de ce qui touche aux relations interpersonnelles ayant entouré l’événement qui s’efface. Seuls 5 % déclarent qu’ils ont appris les faits par un proche (vs. 12 % juste après les faits). Et surtout, seuls 72 % des Français se rappellent avec qui ils ont échangé en premier à propos des attentats du 13 novembre 2015. La proportion a chuté de 25 points par rapport à juin 2016 et de 15 points par rapport à juin 2018. Possible phénomène de « synchronisation et désynchronisation émotionnelles » (Paez et al., 2015), qui conduit à avoir besoin de s’épancher avec des proches sur un événement douloureux au moment où il survient, et à plus tard oublier les échanges avec ces personnes pour ne pas raviver les plaies.

|

Figure 2 Pouvez-vous citer précisément les différents endroits où ont eu lieu les attentats du 13 novembre 2015 ? Question ouverte, verbatims codifiés a posteriori – 5 principales réponses (en % du total des réponses). Source : Enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », mai 2021. |

Parce qu’il survient dans la capitale et fait un nombre très élevé de victimes

Les attaques du Bataclan, du stade de France à Saint-Denis et des terrasses parisiennes occupent donc une place particulière dans la mémoire nationale du terrorisme de ce début de XXIe siècle, dans la mesure où elles arrivent en tête des citations spontanées, et où la population revendique de s’en souvenir, quitte à se tromper dans le détail des faits.

Comment l’expliquer ?

Le processus de hiérarchisation de la mémoire ne signifie évidemment pas que les individus ont ressenti une moindre émotion ou se sont sentis moins concernés par les autres tragédies. La littérature met au jour des facteurs multiples de l’impact durable d’un attentat terroriste sur la population individuellement et collectivement : temporalité, proximité géographique, nombre de victimes, phénomène de rupture, surprise face à l’événement (Brown & Kulik, 1977) ou encore intensité de l’émotion ressentie, reprise médiatique et politique… (Tinti et al., 2003). Chaque acte est aussi porteur d’une symbolique différente selon la cible visée, l’auteur du crime, les revendications associées ou encore les images et la médiatisation qui entourent l’événement (Truc, 2016).

De fait, les différentes vagues d’enquête soulignent une attention particulière portée aux attentats survenus sur le sol national (Briera & Hoibian, 2019), à l’exception notable des attaques des tours jumelles et du Pentagone le 11 septembre 2001, pour les raisons évoquées plus haut. Ce tropisme de proximité n’est pas spécifique à la France mais s’inscrit dans une logique décrite dans la théorie des médias comme « hiérarchie de la mort » ou encore « mort au kilomètre ». Cette logique consacre le principe selon lequel l’importance des informations sur un événement décroît en fonction de la distance géographique, temporelle, affective et socio/professionnelle. La variable géographique joue un rôle central. Plus la proximité est grande, plus l’événement prend de l’ampleur dans les médias et plus il marque « durablement » l’opinion publique (Lefebvre, 2005).

La Fondation pour l’Innovation Politique (2021), Fondapol, a conduit un travail de recensement et d’analyse des attentats islamistes en France depuis la fin des années 1979. Elle montre la récurrence des attaques avec 22 attentats à Paris, 3 à Toulouse et Saint-Denis, 2 attentats à Nice, Marseille, Carcassonne. Les autres attentats se répartissent sur des petites communes avec toutefois une relative concentration en Île-de-France (Magnanville, Levallois-Perret, Villejuif, Dammartin-en-Goële, Sarcelles, Colombes ou encore Conflans-Sainte-Honorine). On peut supposer que cette focalisation géographique entraîne, avec elle, une focalisation mémorielle sur les événements touchant plus particulièrement la capitale, à la fois lieu symbolique (les différentes instances représentatives de la nation y sont présentes), et cible récurrente des attaques.

La proximité temporelle joue également un rôle. Dans l’ensemble, avec le temps, s’opère une forme d’affadissement de la mémoire. À méthodologie constante (en ligne), les événements du 13 novembre sont cités par 52 % des personnes interrogées en janvier 2017, puis 49 % en janvier 2019, 46 % en janvier 2021, 45 % en mai 2021. Parallèlement, 15 % ne donnent pas de réponse à cette question. En additionnant les réponses « ne sait pas » (4 %) ou les « refus » (4 %), cette proportion passe à 23 %, comparée à 17 % en janvier 2017.

Le nombre de victimes joue un rôle important dans la charge mémorielle d’un événement. D’une certaine manière, ce critère confère une dimension objective à l’horreur de l’acte terroriste en l’ancrant dans une réalité comparable. En l’occurrence, le bilan officiel des attaques du 13 novembre fait état de 130 morts et de 413 blessés hospitalisés, dont 99 en situation d’urgence absolue. Ces attentats sont les plus meurtriers perpétrés en France depuis la Seconde Guerre mondiale. La corrélation statistique entre le nombre de victimes ayant succombé et le taux de citation d’une attaque est avérée (Hoibian et al., 2018).

Parce qu’il est associé à une menace islamiste qui peut toucher « tout le monde »

Les différents facteurs évoqués (lieu, date, nombre de victimes) ne semblent pas suffisants pour expliquer le poids prépondérant des attaques du 13 novembre dans la mémoire collective. La mémoire collective et la notion d’identité collective (Manier & Hirst, 2007 ; Lavabre, 2013) sont étroitement liées. La mémoire collective ne consiste pas simplement en effet en un partage de représentations identiques mais implique aussi un sens collectivement donné à ces représentations (Legrand et al., 2016). Le sociologue allemand Max Weber (1921) considère que ce processus de mémorisation collective est créateur de cohésion sociale, la « communalisation » (Vergemeinschaftung), qui donne aux membres de la société le sentiment d’appartenir à un seul et même collectif identitaire.

Dans le cas des attaques du 13 novembre, l’événement semble être étroitement associé à une prise de conscience de la menace islamiste, association nourrie par le discours du chef de l’État et les médias télévisuels. Après les attentats de Toulouse (mars 2012), la Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI) privilégie la voie du loup solitaire et estime que le terroriste s’est radicalisé seul, sans appartenance à un réseau. L’événement est décrit, d’une certaine manière, comme isolé. Les attentats de janvier 2015, qui restent gravés dans la mémoire collective via l’expression « Je suis Charlie », sont suivis de marches dans toute la France, voire dans le monde entier, qui se déroulent à la fois de manière spontanée, dès le 7 janvier après-midi, et de manière plus structurée notamment sous l’impulsion du pouvoir exécutif avec la marche républicaine du 11 janvier (Boussaguet & Faucher, 2017). Le 13 novembre n’est pas suivi de manifestations de telle ampleur, les citoyens ayant été appelés à rester chez eux pour des questions de sécurité. Mais à la différence des événements précédents, le président de la République déclare le pays « en état de guerre » et impose l’état d’urgence. Des débats sont initiés sur la déchéance de nationalité des terroristes binationaux. L’armée française effectue des frappes militaires contre le groupe État islamique en Syrie. Ces frappes immédiates, et désignant un ennemi responsable à punir, nourrissent peut-être un parallèle avec la réaction des Etats Unis après les attentats du 11 septembre.

Si le traitement quantitatif des attaques du 13 novembre semble identique à celui des attentats de janvier (Lizé Masclef, 2019), le discours télévisuel des premières heures des fusillades présente celles-ci comme le symptôme d’un conflit déjà présent sur le sol français et insuffisamment pris au sérieux par la population (Lefébure et al., 2018). Les auteurs mettent en évidence la co-production avec le président de la République François Hollande d’un cadrage de l’événement associant les attaques à « un acte de guerre […] commis par une armée terroriste, une armée djihadiste, contre la France ».

Le caractère exceptionnel et médiatisé de l’état d’urgence, la rupture dans l’attitude de l’État et le cadrage discursif des attaques viennent renforcer une prise de conscience de la menace islamiste dans la population. Les travaux de la Fondapol montrent que les années 2012–2021 sont marquées par une nette hausse du terrorisme islamiste en France. Alors qu’on recense 24 attentats avec 31 morts en vingt ans entre 1979 et 2000 et trois attentats ne faisant aucun mort entre 2001 et le 10 mars 2012, on recense 55 attentats entre le 11 mars 2012 et le 31 mai 2021 faisant en tout 300 morts. L’année 2013 marque l’entrée de la France dans ce qu’on pourrait qualifier de « nouvelle ère » du terrorisme islamiste. Au sein de cette séquence morbide, le 13 novembre 2015 constitue l’attentat islamiste le plus meurtrier jamais perpétré en France : 41,3 % des personnes mortes lors d’attentats islamistes en France ont été tuées pendant les attentats du 13 novembre 2015.

Il est probable que les attaques du 13 novembre se distinguent aussi parce qu’elles sont les premières, depuis le début 2000, à générer un phénomène d’identification large. Les attentats terroristes de janvier 2015 (17 victimes) restent gravés dans la mémoire collective pour le symbole représenté par l’attaque d’un média, Charlie Hebdo, existant de longue date dans le paysage français et avec une position de provocation revendiquée comme un signe de liberté. Les marches qui ont suivi dans toute la France, voire dans le monde entier, étaient empreintes de l’idée que cet acte représentait une attaque contre la liberté d’expression et les valeurs humanistes des Lumières. Mayer & Tiberj (2016) ont à cet égard montré que les personnes s’y étant rendues comptaient parmi les plus tolérantes de la population.

Les attaques du 13 novembre sont présentées comme des attentats à l’aveugle à la différence d’assassinats ciblés sur des catégories perçues comme les représentants d’une identité sociale ou religieuse (par exemple en tant que journalistes, policiers, juifs). Dit autrement, les attaques du 13 novembre pourraient avoir marqué les esprits car elles signifiaient pour la grande majorité de la population que nul ne devait se croire à l’abri.

L’influence des valeurs sur la lecture et l’importance accordée aux différents événements terroristes

L’impact des attentats du 13 novembre s’inscrit aussi dans une lecture sociétale plus globale et liée à la couleur politique.

Pour la population, les principales causes des attaques du Bataclan, du stade de France à Saint-Denis et des terrasses sont d’abord à chercher dans « les tensions religieuses et culturelles » perçues dans le pays, et « une trop grande présence de l’immigration », davantage que dans l’échec des politiques éducatives et sociales ou dans les choix de politique étrangère du Quai d’Orsay par exemple, hormis bien entendu la responsabilité de Daech. Cette lecture est étroitement liée aux opinions politiques de l’interviewé (Tableau 1). Les personnes s’auto-positionnant à droite de l’échiquier politique sont les plus convaincues du lien entre ces attaques et une présence trop importante d’immigrés en France ou un manque de moyens de la police.

L’importance de la lecture conférée aux événements dans la mémorisation se comprend également lorsqu’on étudie les différences de perceptions entre classes d’âge (Figure 3). En mai 2021, les plus jeunes se montrent plus frappés par les attaques contre Charlie Hebdo et l’Hyper Casher, quand les plus âgés semblent plus souvent frappés par l’assassinat de Samuel Paty.

La moindre citation de l’assassinat du professeur d’histoire ne peut pas être lue comme la marque d’une distance plus grande des jeunes générations à l’institution scolaire : 18 % des plus jeunes déclarent ainsi qu’ils ont « tout à fait » confiance dans l’école contre 12 % des plus âgés.

Cette différence nous semble devoir être reliée à une évolution progressive du modèle de cohésion sociale français (Hoibian, 2020). Celui-ci s’articule historiquement autour du refus de la diversité vue comme un obstacle à l’unité nationale, et de la laïcité comme la garantie d’une unité qui ne tolère pas l’expression de la diversité dans l’espace public (Rémond, 2004). Insensiblement, en liaison avec la montée en puissance des valeurs d’individualisation (Taylor, 1998 ; Le Bart, 2008 ; Martuccelli & de Singly, 2009 ; Bréchon & Galland, 2010), l’imaginaire d’un peuple unique, où les différences, les croyances seraient gommées, cède peu à peu du terrain à un modèle de société accordant davantage de place au respect des individualités, croyances et pratiques de chacun. Il s’agit en effet d’aller vers une société plus « inclusive » et ainsi répondre au besoin de chacun d’être reconnu en tant qu’individu, dans ses spécificités et singularités. Cette acceptation et reconnaissance des différences concernent aussi bien les modes de vie (recul du mariage, foyers dit « recomposés ») que le regard sur les identités de genre et sexuelles (le sigle LGBT s’est ainsi enrichi récemment de la lettre Q et du signe +, pour souligner la volonté de reconnaissance d’une multiplicité des situations et identités), et les questions religieuses. À cet égard, l’enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français » montre une vraie fracture générationnelle (Figure 4). D’un côté, les plus jeunes voient la diversité des cultures et des origines plutôt comme une richesse, et associent à la laïcité plutôt son volet protecteur de la liberté de conscience. De l’autre, les plus âgés adhèrent à une vision plus homogène de la société où les diversités sont davantage perçues comme des obstacles au vivre ensemble, et la laïcité davantage associée à la protection des incursions du domaine du religieux dans les espaces publics.

Si 16 % des plus âgés citent l’assassinat de Samuel Paty parmi les événements terroristes les plus marquants (contre seulement 4 % des plus jeunes), c’est probablement parce que les générations plus âgées voient dans cette tragédie une violence extrême contre la place des institutions en général et des « hussards de la République » dans la société française et un événement révélant l’impossibilité à créer désormais du commun dans l’espace de l’école. Tandis que les jeunes, plus sensibles au racisme (Mayer & Tiberj, 2019) et à la liberté d’expression se montrent plus affectés par les attaques antisémites et contre la liberté de la presse de janvier 2015. Ils se sont d’ailleurs plus particulièrement mobilisés lors des marches citoyennes de janvier 2015 (Mayer & Tiberj, 2016), ces actes représentant peut-être les premiers attentats marquants de leur vie, et/ ou leur première participation à des manifestations de grande ampleur.

Les trois principales causes des attentats 5 ans et 6 mois après les faits : Tensions religieuses et culturelles, immigration trop importante, manque de moyens de la police.

Réponses à la question (en % du total des réponses) : Quelles sont, selon vous, les deux principales causes des attentats du 13 novembre 2015 ?

|

Figure 3 Les personnes âgées se montrent plus marquées par l’assassinat de Samuel Paty, les jeunes par les attaques contre Charlie Hebdo. Source : Enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », mai 2021. |

|

Figure 4 Une vision très différente de la laïcité et de la diversité selon les générations. Réponses (en % du total des réponses) à la question. Source : Enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », mai 2021. |

Les catégories aisées et diplômées plus particulièrement touchées

Certaines caractéristiques socio-culturelles influent également. Les attentats du 13 novembre sont davantage cités par les catégories diplômées et aisées (Figure 5). Et avec le temps, la différence entre catégories sociales semble s’accentuer : la proportion de répondants citant le 13 novembre 2015 baisse notamment chez les non diplômés (31 %), avec un recul de sept points par rapport à janvier 2021, de 14 points par rapport à janvier 2019 et de 17 points par rapport à janvier 2017, alors que pour les diplômés (toutes catégories confondues) les baisses sont plus ténues.

On peut voir là l’effet de plusieurs mécanismes :

un effet probable de l’identification aux victimes des différentes attaques. La sortie populaire du feu d’artifice en famille au 14 juillet est sans nul doute plus en proximité avec les pratiques de loisirs des catégories modestes que les sorties en concert de rock ou que des sorties en terrasses de café et restaurants parisiens (Ministère de la Culture, 2018). Les victimes des tours jumelles en 2001, très nombreuses dans la finance de marché, sont également plus en proximité avec les catégories aisées ;

un effet probable de l’historicisation des attentats du 11 septembre présents désormais dans les parcours scolaires et qui se manifeste notamment sur les citations de ces attaques, beaucoup plus souvent évoquées par les hauts revenus et diplômés du supérieur ;

enfin, ces catégories sont surreprésentées parmi les habitants de l’agglomération parisienne qui sont également plus enclins à déclarer avoir été marqués par ces attaques.

|

Figure 5 Les catégories aisées et diplômées sont particulièrement marquées par les attaques du 13 novembre. Source : Enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », mai 2021. |

Conclusion

L’importance des attaques du 13 novembre comme marqueur de la mémoire collective de la société française se confirme avec le temps. De par les liens étroits qui existent entre mémorisation et identité collective, l’étude offre ainsi un matériau inédit de compréhension des valeurs qui prédominent dans la société française, par la comparaison avec l’écart de mémorisation pour d’autres événements (attentats de Nice, attaques de janvier 2015 notamment contre le journal satirique Charlie Hebdo, décapitation récente du professeur Samuel Paty, etc.). Le rapprochement de ces résultats avec les analyses du cadrage médiatique et des pouvoirs publics confirme l’impact de ceux-ci sur la formation d’un récit partagé et in fine sur leur hiérarchisation mémorielle. Le tri qui s’opère entre différents événements selon les catégories de population reflète ensuite tout autant des différences de conditions de vie (classes sociales, lieu de vie) que des visions du monde différenciées. La sensibilité des jeunes générations aux questions de liberté d’expression des singularités, l’adhésion des plus anciennes à un modèle républicain aveugle aux différences et les liens entre terrorisme et immigration particulièrement vivaces à droite de l’échiquier politique se reflètent dans les hiérarchies mémorielles. Le rapprochement de ces travaux dans le cadre du « Programme 13 novembre » avec des analyses fines des parcours individuels de mémorisation (étude 1000) sera, sans nul doute, fertile pour la compréhension des influences croisées entre mémoire individuelle et collective.

Références

- Boussaguet, L., Faucher, F. (2017). Quand l’État convoque la rue. La marche républicaine du 11 janvier 2015. Gouvernement et action publique, 6, 37-61. [CrossRef] [Google Scholar]

- Bréchon, P., Galland, O., Individualisation et individualisme, in : P. Bréchon, O. Galland (Eds.), L’individualisation des valeurs, Armand Colin, Paris, 2010, pp. 13-30. [Google Scholar]

- Briera, T., Hoibian, S., Mémorisation des attentats du 13 novembre 2015 – trois ans après (vague de janvier 2019), CRÉDOC, Paris, 2019. [Google Scholar]

- Brown, R., Kulik, J. (1977). Flashbulb memories. Cognition, 5, 73-99. [CrossRef] [Google Scholar]

- Fondation pour l’Innovation Politique, Les attentats islamistes dans le monde 1979–2021, Édition de septembre 2021. Disponible sur : https://www.fondapol.org/etude/les-attentats-islamistes-dans-le-monde-1979-2021/. [Google Scholar]

- Hoibian, S., La cohésion sociale à l’épreuve de l’individualisation, Thèse de doctorat, EHESS, Paris, 2020, 223 p. [Google Scholar]

- Hoibian, S., Prieur, V., Peschanski, D., Eustache, F. (2018). Les attentats du 13 novembre 2015, un marqueur de la mémoire collective, CMV, 302, CRÉDOC, Paris. [Google Scholar]

- Lavabre, M.-C., De l’oubli dans les réflexions sur la mémoire « collective » ou « sociale », in : D. Peschanski (Ed.), Mémoire et mémorialisation, Hermann, Paris, 2013, pp. 11-24. [Google Scholar]

- Le Bart, C., L’individualisation, Coll. « Références », Presses de Sciences Po, Paris, 2008, pp. 9-26. [Google Scholar]

- Lefébure, P., Roche, E., Sécail, C. (2018). Les attentats du 13 novembre en direct à la télévision : mise en récit de l’événement et de ses ramifications. Mots – Les langages du politique [En ligne], 118. [Google Scholar]

- Lefebvre, R. (2005). Proximité. Mots, ENS Éditions, 77, 74. [Google Scholar]

- Legrand, N., Gagnepain, P., Peschanski, D., Eustache, F. (2016). Neurosciences et mémoires collectives : les schémas entre cerveau, sociétés et cultures. Biologie Aujourd’hui, 209, 273-286. https://doi.org/10.1051/jbio/2015025. [CrossRef] [EDP Sciences] [PubMed] [Google Scholar]

- Lizé Masclef, N. (2019/2022). De Charlie au Bataclan : retour sur la médiatisation des attentats de 2015. La Revue des médias, Ina, p. 1. [Google Scholar]

- Manier, D., Hirst, W., A cognitive taxonomy of collective memories, in: A. Erll, A. Nünning (Eds.), Cultural memory studies: An international and interdisciplinary handbook, de Gruyter, Berlin, 2007, pp. 6-24. [Google Scholar]

- Martuccelli, D., de Singly, F., Les sociologies de l’individu, Armand Colin, Paris, 2009, 127 p. [Google Scholar]

- Mayer, N., Tiberj, V. (2016). Who were the “Charlie” in the streets? A socio-political approach of the January 11 rallies. Revue Internationale de Psychologie Sociale, Presses Universitaires de Grenoble, 29, 1-10. [Google Scholar]

- Mayer, N., Tiberj, V. (2019). Baromètre racisme de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH). La lettre de l’INSHS, 26-28. [Google Scholar]

- Ministère de la Culture, Pratiques culturelles des Français, données 2018. L’enquête 2018. Disponible sur : culture.gouv.fr. [Google Scholar]

- Paez, D., Rim, B., Basabe, N., Wlodarczyk, A., Zumeta, L. (2015). Psychosocial effects of perceived emotional synchrony in collective gatherings. Journal of Personality and Social Psychology, 108, 711-729. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]

- Peschanski, D., Eustache, F. (2016). « 13-Novembre », un programme de recherche inédit sur les mémoires traumatiques. Revue de neuropsychologie, 2016/3(8), 155-157. https://doi.org/10.1684/nrp.2016.0388 [Google Scholar]

- Rémond, R. (2004). Cent ans de laïcité française. Études, 2004/1(400), 55-66. [Google Scholar]

- Taylor, C., Les Sources du moi : la formation de l’identité moderne, Seuil, Paris, 1998, 720 p. [Google Scholar]

- Tinti, C., Schmidt, S., Testa, S., Levine, L.J. (2003). Distinct processes shape flashbulb and event memories. Memory & Cognition, 42, 539-551. https://doi.org/10.3758/s13421-013-0383-9. [Google Scholar]

- Truc, G., Sidérations. Une sociologie des attentats, Presses Universitaires de France, Paris, 2016, 302 p. [CrossRef] [Google Scholar]

- Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, 1921, p. 21. [Google Scholar]

Citation de l’article : Hoibian, S., Muller, J., Eustache, F., et Peschanski, D. (2023). Les traces sociales du traumatisme des attentats du 13 novembre 2015 : cinq ans et sept mois après. Biologie Aujourd’hui, 217, 103-111

Liste des tableaux

Les trois principales causes des attentats 5 ans et 6 mois après les faits : Tensions religieuses et culturelles, immigration trop importante, manque de moyens de la police.

Réponses à la question (en % du total des réponses) : Quelles sont, selon vous, les deux principales causes des attentats du 13 novembre 2015 ?

Liste des figures

|

Figure 1 Les attentats du 13 novembre restent les attaques les plus marquantes, cinq ans et 6 mois après les faits. Réponses à la question suivante : Pouvez-vous citer les actes terroristes commis dans le monde ou en France qui vous ont le plus marqué depuis l’an 2000 ? Question ouverte recodée a posteriori (trois réponses possibles). Total des réponses données (en %). Sont présentées ici uniquement les réponses > 3 %. Source : Enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », mai 2021. |

| Dans le texte | |

|

Figure 2 Pouvez-vous citer précisément les différents endroits où ont eu lieu les attentats du 13 novembre 2015 ? Question ouverte, verbatims codifiés a posteriori – 5 principales réponses (en % du total des réponses). Source : Enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », mai 2021. |

| Dans le texte | |

|

Figure 3 Les personnes âgées se montrent plus marquées par l’assassinat de Samuel Paty, les jeunes par les attaques contre Charlie Hebdo. Source : Enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », mai 2021. |

| Dans le texte | |

|

Figure 4 Une vision très différente de la laïcité et de la diversité selon les générations. Réponses (en % du total des réponses) à la question. Source : Enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », mai 2021. |

| Dans le texte | |

|

Figure 5 Les catégories aisées et diplômées sont particulièrement marquées par les attaques du 13 novembre. Source : Enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », mai 2021. |

| Dans le texte | |

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.